カザフの音楽-しゃがぁコンサートから-

NPO法人しゃがぁ会報vol.55(2018年7月発行)より抜粋

文化紹介というのは難しい。言葉を翻訳するだけではなく、紹介される人々の行動全般を読み解かねばならず、そして、それを紹介先の人々が理解しやすい形にしてみせなければならない。そうしないと、形態が同じからと、自文化側の解釈で勝手な理解をしてしまうことになるのだ。

音楽は世界共通言語であるというのは良く聞く言い方だが、それぞれの文化における音楽の意味や意図、価値などはそれぞれに違うと思う。そういう違いを知りながら、込められた想いなどを共有し合うことが異文化理解や国際交流の基本だと思いながらステージに私は立つ。

本記事は、いままで知り得たカザフ音楽についてのモロモロを書き残すことを目的とした。コンサートでの演奏曲の紹介、書き下ろすことでカザフ音楽とは何かを考えてみたい。

始めに

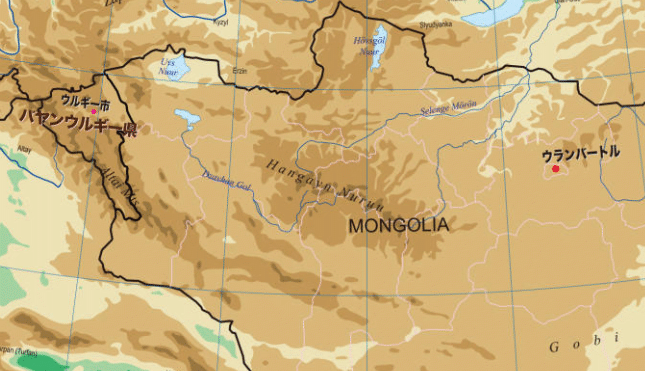

2006 年夏、私はクグルシンという人とモンゴル国バヤンウルギーで初めて会った。医師でありながら、その歌声とドンブラの腕前は多くに認められていると人に紹介されたのだ。

そして、クグルシンさんを日本に紹介しはじめたのが 2007 年春からのことである。その後、今に至るまで相当回数のコンサートでカザフ文化の紹介をしてくださったクグルシンさんだが、2019 年にやっと願いかなって、彼の子どもたちを日本に呼んで、クグルシン一家のコンサートをやることになった。

まずは、これまでの経緯を、クグルシンさんとの出会いに至るまでの長い話もろとも書き残し、次に車の中で聞いた彼の話やクグルシンソロコンサート中に舞台上からしている話をまとめておこうと思う。なお、ここに記すモロモロそれらはクグルシンさんから聞いた話がほとんどである。学術的に正しいであるとか、間違っているであるとかは、その筋の方々が、それぞれに学術調査をして書かれるだろう。あくまでも、一人のカザフ人が音楽をするにあたり、彼自身が寄る辺とする知識や経験、想い出などを書き記すものであること、ご理解、ご了承いただきたい。また、改めてこうして文章化するにあたり、情報の確認作業をしてみた。その結果、コンサートで話をしていたことと少々異なることも出てきてしまった。ここに謹んで、それらを直しながら、それでもなおまだ中途半端な理解からかもしれないという危険を敢えて冒しつつ、記せることを記しておこうと思う。

事の起こり

もはや記憶に定かではないのだが、2000 年頃だったと思う。“ ウランバートル .COM”なるウランバートル市内のレストランやホテルのポータルサイトを作ろうとしたことがあった。市内の基礎情報を検索できる web サイトで、バナー広告や個別の情報ページ制作依頼を募って運営するつもりで、その営業活動をシンジェー ( しゃがぁ vol.37 参照 ) の長女トヤーに託して始まった事業だった。トヤーは出来たばかりの観光局 ( 正式名称

は忘れてしまった。現在ある組織の前身の国家機関 ) で働いており、モンゴル観光の発展に寄与したいという気持ちを強く持った妹分だった。当時のモンゴルで、こういった外国向けの情報サイトは存在しておらず、また、モンゴル側も存在アピールをしたいという希望があるだろうと見込んではじめたのだ。しかし、こういったインターネットを利用した宣伝やバナー広告の将来性を当時のモンゴル人のほとんどが認めておらず、ホテルやレストランの基礎情報のデータベース化は出来たが、収入を得るのは難しく、唯一、バヤンウルギー県の旅行社ブルーウルフ社だけがバナー広告、専用ページの依頼をしてきただけだった。

ブルーウルフ社の社長はカナットと言うカザフ人だった。1966 年生まれでモンゴル語はもちろん、英語、ロシア語を操る男だ。社会主義崩壊時に物資輸送などをベースに生活を立て、ロシアのマフィアなどに脅されたり、殺されそうになったりしながら、会社を作ったという。バヤンウルギー県を中心に、アルタイ山脈周辺で国境をまたいだツアーを企画運営し、特に外国人受け入れに積極的だ。まだ英語話者が少ない時期から欧米地域からの旅行社受け入れを始め、ナショナルジオグラフィック誌の取材を手伝うなどで有名になり、ツーリストキャンプ、ホテルの運営に手を伸ばし、イヌワシ祭を長年にわたって企画運営している。カザフ文化の紹介を通して、伝統文化の維持や発展の為にとビジネスを展開している。彼について否定的な意見もチラホラと耳にはするが、外国人旅行客たちの評価は高い。

そんな中、2004 年の夏に、トヤーが、「カナットさんが兄さんに会いたいって

言っているよ。ちょうど、ウランバートルに来ているから、是非」と電話をしてきた。

正直、モンゴルでのビジネスは難しいし、可能な限り、こういうビジネスマンとは会いたくないと私は思っていた。私が日本人だということで、先方は色々な期待をしている可能性もある。よくあるのが、「一緒にビジネスをやろう」という展開で、本人は自信満々、やる気満々なのだが、その根拠になる部分の悉くが“ 自称 ”だったりで、知識も経験も無いというパターンだ。私自身がビジネスに疎くて、金にならないことは得意だけど、金を生み出すことは苦手なので、“ ビジネスマン ”相手に何を話せばいいのやらと思うのが常なのだ。

ところが会ってみると、カナットは、ただただカザフの話をして、「バヤンウルギーはいいところだから、とにかく一度来てくれ。」というだけだった。それまでウランバートルで出会ってきた自称“ ビジネスマン ”たちによく見られる自画自賛の自慢話や大風呂敷を広げた話もなく、聞いていて思ったことは、「あぁ、こいつはアルタイ山脈が大好きなんだな。カザフ文化が大切なんだな」ということだけだった。自らガイドとしてたくさんの外国人を連れて旅を続けたため、バヤンウルギーのどこになにがあるかを熟知し、外国人 ( 特に欧米人 ) とのつきあいに経験を積んだからだろうか、泥臭い雰囲気の中に、どこか洗練されたものを感じさせたのだ。

そして、彼の勧めに乗っかって、バヤンウルギーにほんの 3 泊 4 日の小旅行に行くことになり、今までにいたる長いカザフとのつきあいが始まることとなった。そして、バヤンウルギー地域は何度も来たい場所となり、カザフ人たちは何度も会いたい人々となったのだ。

|

|

第二段階

さて、このカナットが 2006 年春に日本にやってきた。日本の旅行社を訪問して、自分の会社を売り込みたいという希望だった。来日は 2 月だったが、ちょうどゴビの馬頭琴弾きネルグイさんとコンサートツアーをやっている最中だった。旅行社まわりは大した成果を上げるに至らなかったのだが、カナットは私がやっている一般向けや小学校でのコンサートに大いに興味を示した。小学校コンサートでは、

「おい、カザフの歌をなんでもいいから歌えよ」

「俺、歌、苦手なんだよ。」

「いいじゃねぇか、上手いか下手か、俺だってわからんし」

などといったやりとりのあげくに、カナットは歌を歌った。後で聞いたことだが、本当に彼は人前で歌を歌わないことで有名なのだそうだ。

コンサートの後で…

「おい、ニシムラ、カザフ人をつれてまわることはできないかな?このコンサートツアーに。」

「うーん、経費かかると厳しいんだよね。だって、これ、儲からないし…。飛行機代の捻出だって厳しいよ。」

「飛行機代はとりあえず俺が出すよ。日本でカザフって全然知られていないに等しいだろ?カザフに興味を持ってくれる人を増やしたいんだ。合わせて刺しゅう商品とかを通してカザフ文化も紹介してくれるだろ?」

「紹介するのはいいけどさ、誰かいるか?この厳しい経営状況と運営状況に四の五の言わない演奏者って。ネルグイさんみたいな在野の演奏家で腕のいい人がいいんだよね。いわゆるメルゲジル ( 専門家、プロ ) の人だとギャラだせないし、それに、その手の演奏を紹介するのは俺のやることじゃないって思っているんだ 。」

「いるいる。いい人がいるぞ。腕は間違いない。性格も紳士ないい人だぞ。初回の旅費は俺が出すから!」

などというやりとりを経て、

「んじゃ、今度の夏、行くから会わせてくれ」

という話になったのである。

クグルシンさんに出会うためにはカナットと会わねばならず、そして、またネルグイさんとのコンサートも行っていなければならなかった。カナットと会うためにはトヤーとカナットが出会わねばならず、トヤーには私がシンジェーと会っていなければならず…シンジェーと出会うためには私がシャーマンを探しに行くための運転手を探していなければならず…。そこで出会うためには…。とまぁ、おもしろいくらいの偶然だか、必然だかが

続いて、2006 年、私はクグルシンさんに会った。

|

|

そしてコンサートへ

この時の彼や収録の様子はしゃがぁvol.44 に掲載してあるが、この後、毎年、彼とは日本で2~3ヶ月を共に過ごす関係となった。コンサートツアー期間中、車中移動し、共にすき屋の牛丼を食べ、場所によっては雑魚寝をする仲となった。コンサートツアーの車内では、いつもいつもではないが、様々な話題が飛び交う。モンゴルのことはもちろんだが、カザフ文化についても様々なエピソードが披露されながら語られる。私にしてみれば、下手に現地に滞在するよりもずっと濃いフィールドワークが出来る喜ばしい時間だ。

私にしても、2004 年に初めてアルタイ山脈に足を踏み入れたに過ぎず、まだ、ほんの 10 数年の経験しか持っていない。カザフ語だって出来ないに近い状態にありながら、彼らの文化を紹介する側に立ってしまっており、大いにプレッシャーを感じながら、可能な限り、歌や曲の背景、その意味をクグルシンさんから聞き出して、コンサートをより意義深いモノにするために構成する責任がある。そのため、車内での駄話はきわめて貴重な情報源なのだ。

ただ、私事ではあるが、私のフィールドワークは非常に時間がかかる。質問したいことを質問すると、ステレオタイプな、時にはでっち上げた優等生的な答えが返ってくるに過ぎない。従って、聞きたいこととは直接関係なさそうなことを質問しながら、外堀を埋めておいて、聞きたいことを遠回しに聞くのである。時には核となる質問を聞くのに数日以上の日を開けることもある。とにかく、相手側から、「あー、そういえばさ」とか、「思うに~」とかとくだけた状態で発話されるようになるのを待つのである。白い紙に点を打ち続けて、最後に真っ黒になるようにするというのが、私のフィールドワークであり、目指す仕上がりはこれら点描で真っ黒になった面をたくさんあつめて、組み立てて立体をつくることにある。相当の時間がかかるのだ。

話を戻そう。

クグルシンさんが好んで演奏する歌曲は、歴史と関連しているモノ、教訓的なモノが多い。彼が父親であること、また、社会主義時代の良き時代を知りながら、かつ、その崩壊を経験したことなどが大いに影響しているかもしれない。「俺は、歴史の専門家じゃないから、間違っているかもしれないけれど、聞いた話では…」という出だしで話すことが多

い。これらは自身が見た映画やドラマなどを根拠にしていたり、同様に情報を得ている年配者からの伝聞だったりで、明らかに間違った話 ( たとえば、ソビエトがカザフスタンのカザフ人たちの力をそぐために、馬群を爆撃して大量殺戮したなど ) もある。

しかし、それら間違った情報が元になったとしても、それを信じ、そこから教訓などを得て暮らす人々にとってはそれが“ 事実 ”となる。そしてそのことへの想いや祈りが、歌に込められて歌われる。

歴史とはこうして、ある意味、ゆがめられ、また、作られるものなのだ。( 歴史という概念が当該文化において様々であることは岡田英弘先生の著作などを参照 )クグルシンさんのソロコンサートでは、前半は「なぜモンゴルにカザフ人が住むようになったのか?」を、後半は「カザフ人にとって歌とはなにか?」をそれぞれテーマにして構成してある。以下に、コンサートの流れに沿ってカザフの歴史や歌、クグルシンさん関係のエピソードを書きくだそうと思う。いわば、クグルシンソロコンサートプログラムの解説である。コ

ンサート中に話すことを文字にまとめるのも悪くないかと思うのだ。

クグルシンソロコンサートを始めよう。

まずはオープニングでドンブラ曲【クニル アシャル ( 踊る心 )】が弾かれ、次いで、なぜ、モンゴル国内にカザフ人たちが住むようになったのか?をテーマにコンサートは進む。

歴史を紡ぐカザフの歌

そもそも、カザフ人の歴史については不明な点も多い。1470 年にカザフ・ハン国が建国されたのが世に初めてカザフの名が正式に出てきたこととされているが、17 世紀以前にカザフ ( カザク ) という名称がどの程度、一般の人々に定着し、アイデンティティを共有するにいたる「カザフ民族」が成立していたかは微妙だと言われている。

そんな彼らがまとまるきっかけとなったのは 18 世紀初めのモンゴル民族(ジュンガル)の侵攻に対する抵抗からである。そうして 18 世紀初頭まではカザフとモンゴルの間では激しい攻防戦が繰り広げられ、1726 年にカザフ側が勝利した。しかし、その後、ロシア側からの圧迫を受けるようになり、モンゴルのジュンガル帝国が滅亡 (1755 年 ) したあとのモンゴル西部、新疆ウイグル地域へと移動する人々が出はじめたという。

そして、新疆ウイグル地域へ行った人々は相次ぎ始めた反清反乱の中、1844 年にアルタイ山脈南麓から北麓へと移動した。これがクグルシンさんの祖先だと言われる。コンサートでは、故郷を捨てて逃げている途中の老婆が歌っていた歌【エレムアイ ( 我が故郷 )】が披露される。

「あの黒い山を私は超えて来た。手には空のラクダがひかれているだけだ」と歌われるが、「空のラクダ」というのは急いで逃げ出したので荷物を積む余裕が全く無かったことを表している。それほどに厳しい状況にあったことを暗に示しているのだ。

次いで、自分たちの故郷であるアルタイ山脈を讃えた歌【ウル アルタイ ( 大いなるアルタイ )】、【アガジャイ アルタイダイ ジェル カイダ ( 無二の偉大なるアルタイ )】などが披露される。住み慣れた故郷を捨てなければならなくなった悲しさや故郷を思う気持ちが痛いほど伝わってくる歌たちだ。新疆ウイグル地域の歌としては【クズンネン ムルデリン アイ ( 澄んだ瞳の娘 )】などが特に有名だと聞く。

中国モンゴル国境付近に暮らすことになったカザフ人たちは一時期、中国側、モンゴル側の両者から激しい弾圧を受けることになり、“ 涙無しに語ることが出来ない歴史 ”があると聞かされる。

1930 年代のころだと言うが、当時、クグルシンさんの祖父は漢民族に発砲され、命からがら川に飛び込み、川の中州にどうにか泳ぎ着いて、そこに生えていた背の低い柳の藪に身を隠してどうにかやり過ごしたというエピソードを【ケンジェタル ( 愛しき茂み )】というドンブラ曲にして残している。自分の命を助けてくれた愛しい茂みということなのだが、聞くと実にのどかな曲である。こうやって出来事とともに、そのときの記憶を曲にして伝える曲は数多くあるし、また、そういう風な音楽作りを普通の人が自然に行う伝統がカザフにはある。

1930 年代はカザフ人たちを取り巻く社会情勢は非常に厳しいものだったと言われるが中国国内におけるモンゴル人やチベット人、ウイグル人を取り巻く現在の状況と比べれば、大多数側のモンゴル人は遊牧民族であったこともあり、社会情勢が落ち着くやカザフ人への対応は大きく変わることになった。モンゴル人民共和国政府首相のチョイバルサンがアルタイ山脈地域を視察にやってきて、そこで見たカザフ人の暮らしぶりにいたく感動し、「このように美しく暮らしているカザフ人たちを、このままここで暮らせるようにしなければならない。決して、住みにくいとこの地を去るようなことのないようにすべきだ。彼らの文化と暮らしを保護しよう」と言いだし、カザフ人たちのための行政区バヤンウルギー県を 1940年に設置したのである。そして、県都ウルギー市を讃え、歌【ウルギーイム ( 我がウルギー )】が作られた。「夜空の星が全て降り立ったかのような美しき町」とウルギーは歌われ、カザフ人たちは新たな故郷をえることとなった。

モンゴルの支配下にあったが故、モンゴル側の顔色をうかがいながらという状況は否めなかったが、それでもカザフ人は伝統的なカザフ文化を維持、発展させることができたのが、社会主義時代であった。社会主義であったがため、宗教は制限されたが、基本的に彼らはそれまで通りの生活を維持することが可能だった。

無理なモンゴル文化の強制もなかったことは、モンゴル語を話せないまま草原に暮らすカザフ人たちが多いのをみれば明らかだろう。モンゴルとカザフの比較的蜜月な関係の中、カザフ歌がモンゴル語訳され、モンゴル全土で歌われるようになったモノが出てくるようになった。元歌がカザフの歌だと知らないモンゴル人が出てくるまでに、有名になった歌もある。コンサートでは【スイゲーネン ミーネン カラダ ( 町に住む恋人 )】や【イケジーレン アタン バル ( 私の 2 頭の馬 )】、【アケメ(父に)】を披露することが多いが、モンゴル人馬頭琴奏者ドルジパラムさんとセッション曲として演奏する場合もある。ドルジパラムさんが若い頃に普通にラジオなどで流れていた曲なので、なじみがあって馬頭琴アレンジがしやすいというのだ。

|

|

父に学ぶ

さて、クグルシンさんは 1958 年生まれだ。社会主義モンゴルが落ち着きを見せた時代に生まれ、育った人である。彼の父は彼をモンゴル人学校へと通わせた。「モンゴル国民なのだから、モンゴル語が出来るようにならねば生きていけない」と言っていたという。とはいえ、彼が行った学校にいたのはウリヤンハイと呼ばれるモンゴル人たちだった。ウリヤンハイ人々が使うモンゴル語は独特で、ウランバートルからやってきた学校の先生が理解できないこともよくあり、そのたびに、クグルシンさんが、「おい、いま、彼はなん

といった?」と訊ねられることも多かったらしい。クグルシンさんは「なんでカザフ人の俺がモンゴル語の通訳をしなきゃいかんのだ?」とよく思ったものだという。彼は徴兵で故郷を離れた 3 年の間にハルハモンゴル語を覚えたと言うが、いまでもウリヤンハイモンゴル語を話すことができる。バヤンウルギーというところは、カザフ人が最多人数を占めるが、ウリヤンハイモンゴル人、トゥバ人らが入り交じって暮らしており、地域によっては日常的にかなりの交流があると聞かされている。バヤンウルギーでは最多民族だが、そこを一歩出ると少数民族として扱われるなど、色々な意味でバランス感覚を持たねばならない状況にカザフ人たちはいると言っていいだろう。

このあたりでドンブラ曲 ( カザフ語でキュイという )【クニル トルコノ ( こころもよう )】を披露する。湖に浮かぶ2羽の白鳥の様子を前に自分の人生を振り返りながらとある男が弾いていた曲だと聞いている。たった 2 本しか弦がないドンブラが高い表現力をもった楽器であることを感じてもらいたいとの選曲だ。

クグルシンさんの父親は自作のドンブラを弾いては歌を歌っていたらしい。父親が作っていたドンブラは、いわゆるアバイドンブラというものだった。遊牧民たちが自作できるタイプのもので、今一般的に使われるジャンバルドンブラと比べて音は小さいがとても頑丈に作られているので、遊牧生活では便利なものだったと思われる。

今ではナイロン弦が使われるが、もともとドンブラにはガット弦が張られていた。クグルシンさんの父親リアスさんは、自分でガットを作ったというが、この技術はクグルシンさんは受け継がなかった。皆無と言うこともないのだろうが、今現在、バヤンウルギーでガット弦を作れる人はいないに等しく、ガット弦のドンブラは手に入らないと聞く。

コンサートツアー中に何度か、クグルシンさんは、「オヤジの弾くドンブラの音はもっと綺麗だったんだよなぁ。今のドンブラみたいに、カチャカチャと音がしないんだ。弦の作り方とか教わっておくべきだったなぁ。」と懐かしがっていたのだが、そんな中、コンサートのもう一人のメンバーであるドルジパラムさんが、「作ってきたぞ。太さはこんなもんでいいのかな?」とかいいながらある年、ガット弦を持ってきた。アバイドンブラに張ってみるなり、「あぁ、オヤジのドンブラの音はこんなだったよ」とクグルシンさんはニコニコしながら弾き始めた曲が【ククジョルガ ( 二頭の側対歩馬 )】、【ジャルガズ ジギットゥ ( 一人の若者 )】だった。

かつてラジオから聞こえてくるカザフスタンの音楽をまねて演奏をしたところ、「『その弾き方はダメだ。まずは故郷のドンブラを覚えなさい』ってオヤジに言われてさ。オヤジのドンブラはブルンブルンと弦を良く振るわせるんだよ。」と弾き始めたのがこの 2 曲だ。子どもの頃に聞いていたドンブラの音が戻ってくるなり、思い出した 2 曲なのだが、クグルシンさんがこれらを弾くとき、どこかとても嬉しそうな顔をするがみていてとても微笑ましい。

ガット弦というと良く言われるのがヒツジの腸を使うということなのだが、クグルシンさんの記憶ではヤギの腸を使っていたとのことだった。ちなみに、ドルジパラムさんが作ってきたのはヒツジの腸を使っている。いわく、「ヤギだと難しいんだよね」とのことだった。

クグルシンさんは若い頃、とても恥ずかしがり屋だったのだそうだ。自分がそう言っているだけなので、本当のところはよくわからない。ドンブラは好きだけど、人前で弾くのは極力避けるようにしていたのだとも言う。いわく、「うつむいて小さな声で歌うことが多かったんだよ。

いわゆる才能を認められたのは大きくなってからだな」という彼は、音楽に興味はあったけれども、学業優秀だったこともあり、医大に進みそのまま医師になった。当時はソビエトロシアの影響下にあり、エリートは皆ロシア語が使えて当然という状況にもあり、彼はロシア語も話すことが出来る。「オヤジが言ってた通りだったよ。モンゴル語が出来るようになること、土地の歌や弾き方を覚えること、よく勉強すること。これらのどれが欠けても今はなかったと思うんだ。」クグルシンさんは誇らしげに言う。

|

|

デビュー

徴兵を終えて故郷に戻った彼は産婦人科医師として草原に暮らすようになったらしい。そして、出産だときいてはあちこちへと行くことになったのだが、行った先で様々な伝説や物語、歌や曲などを年配者たちから聴く機会を得たのだという。

趣味で続けていたドンブラや歌なのだが、あちらこちらで歌うようになって少々、有名になり始めたのが 20 代前半のことだそうだ。ある日、彼の噂を聞いたラ変わりゆくジオ局の人が取材にやってきて、彼の歌がラジオに流れることになった。すると、バヤンウルギーのあちらこちらのたくさん人々が、「あの歌手は誰だ?」と大騒ぎになったのだそうだ。

25 歳で初舞台を迎えることになったクグルシンさんは、メイクの人に、「男の中の男にしてくれ」と頼んだという。いわく、「鏡で見て、自分ではないみたいだったよ」とのこと。そしてステージで歌ったのは、【ジェズキィーク(銅のガゼル)】と【サガンシ(想

い )】の 2 曲。ジェズ キィークは 2018 年から日本で披露してもらっている。「ある

若者が戯れに撃った弾がガゼルの子どもに当たってしまったんだ。近づいて見たその小さなガゼルの目が初恋の女性の目に似てとても美しくて、撃った若者は自分が犯した罪の深さを知った。幸い、ガゼルは命を取り留めたのだが、自分のような愚か者が再び同じようなことをするかもしれないと思い、この時のことを歌にして残した」のだとクグルシンさんは話していた

「この時の舞台は結構有名で、伝説みたいになっているんだぞ。いつだったかな?すっかり今みたいに歳食ってからあとなんだけどな。全然、知らない女性二人が遠くから俺のことを見ながら何か話をしていてさ。で、近づいてくるなり、『あなたはクグルシンですか?』と訊いてくるんだ。『そうだけど?』と言ったんだが、すると、一人が、『そんなはずはない!私が知っているクグルシンはもっと男前だった!こんなおっさんじゃない!』と言い出してさ…。あのメイクのせいなんだけどな…。でも、あれから何年経ってると

思ってるんだ?ま、実際、俺はいい男だったんだがな。この舞台以降、結構、なんだかんだと舞台演奏を依頼されることが増えたんだよ。でも、楽譜とか全く読めないから人と合わせる演奏なんてできないだろ?だから、いつもソロで出たんだけど、かなり人気があったんだぞ。俺が出るとなると、劇場勤めの演奏者達は、俺の前座で出たがるんだ。俺の後に出ると観客がしらけるんだとさ。やりにくいっていわれたもんだよ。でも、実際、舞台勤めの歌手や演奏家たちのステージより、俺のような在野の者がでるコンサートの方に人は多く来てたよ。」 という話は来日 12 年目の 2018 年 2月にはじめて聞かされた。こういう昔話は今後もたくさん出てくるかと思うととても楽しみだ。

さて、祖父の弾いたケンジェタル、父の弾いていたドンブラの音色などをベースにクグルシンさんは実力を付けてきたのだが、彼の家系には音楽にたけた人は他にもいる。彼の叔父 ( ムサイフ ) さんもまた音楽家として高名な方だという。モンゴルで初めてのカザフ語によるオペラを創作したりたくさんの歌曲を作ったそうだ。コンサートではそんな歌の中から、【ドスタルマ ( 我が友たちよ )】が歌われる。「子どもの頃、仔馬がじゃれ合うかのように仲良く遊んだ我が友たちよ、いまどこにいるのだ?歌に歌えば君たちのことを思うのだ。熱き魂の我が友たちよ、いったいどこに言ってしまったのだ?」と友を思う歌だ。残念ながら彼は社会主義崩壊後にカザフスタンに移住してしまい、彼の作った歌もまた、あまり歌われることがなくなったらしい。

変わりゆくカザフ

故郷カザフスタンの土地を捨てて移動を続け、モンゴルに落ち着いたカザフ人たちは、厳しい時代を経ながら、それでも自分たちの文化を護り、残し、発展させることが出来たようである。もちろん、失ったものもあるだろう。特に社会主義時代に宗教活動やそれに関わる習慣も奪われるに至った。「昔はカザフ人は酒を全く飲まなかったよ。イスラムでは禁じられているし、それにモンゴル人のように蒸留酒を作らないからね(モンゴル人は発酵の進んだヨーグルトなどを蒸留して酒を造る。ネルメルアルヒ、シミンアルヒなどと呼ばれるが、これが本当の遊牧民の酒である。今、一般にあるウォッカはロシアによって持ち込まれたもの)。だから今の時代に酒が元で起きるゴタゴタのほとんどがなかったんだ。でも、社会主義が始まるや、どういうわけだか、給料と一緒にウォッカが支給されたんだよ。年配者たちの多くは一口飲んでみて、『なんじゃ、こりゃ!こんなもん飲めるか!』と捨てていたんだ。ところが、若い連中がおもしろがって飲むようになってさ…。で、今にいたるわけだよ。」はクグルシンさんの話だ。

社会主義の崩壊と同時に信仰を取り戻そうという動きが起きたのだが、「いまさら、そんなことを言われても」という話もある。「社会主義時代にモンゴル人が作るものを食べる機会が多くなったよな。大学の食堂とか徴兵時代の食事とかさ。そこで使われる肉はイスラム法の規定に則っていないんだよね。で、他に食べるものがないわけだよ。そうなると食べる以外にないだろ?」という具合にだ。さて、バヤンウルギーでは、カザフ人が多数側である故にモンゴル化のスピードは遅かったのだろうが、それでも着実にモンゴル側の影響を受けるようになっていくのは避けられない状況にあったのだろう。そのことを憂うカザフ人たちにとって大きな転機となったのが、1991 年末にモンゴルで起きた社会主義崩壊だった。同じ 1991 年 12 月にはカザフスタンもまたソビエトからの独立した。カザフスタン側は世界各地に散らばっているカザフ人たちに対して故地であるカザフスタンに戻ってこいといったキャンペーンを開始した。戻ってきた者に住居や仕事などを保証するというものであった。モンゴル国内で様々な不利益を被ってきたカザフ人にとって、これは大いに魅力的な話だったのは想像に難くない。なんだかんだ言っても、被支配民という立場でいた彼らが自分たちの民族の名を冠した国に行けば、必然、主人公になれるのだから当然だ。

こうして再び生活の場所をどこにするか、彼らは悩むこととなったのである。モンゴル側から被る多少の不利益に目をつむりながら、住み慣れた生まれ育った故郷で暮らすか?民族の故郷であり、より自由が認められる可能性があるが、右も左もわからない土地に行って暮らすか?

この時、モンゴルに暮らすカザフ人たちの中に広く拡がった名曲がある。【アクサパル ( 白き旅路 )】と【エルクシケンデ( 故郷を去るとき )】の 2 曲だ。どちらもムラットによる作詞、ベルジャンによる作曲なのだが、残念なことに二人とも若くして亡くなったと聞く。

「たとえ遠くに暮らすことになっても、いつでも鳥のように飛んでいこう。ウルギーから遠く離れてしまったとて、心まで遠く去ってしまわないでくれ」と去って行く人々を見送る悲しい歌だ。

「でもな、民族の故郷とは言え、カザフスタンでの暮らしは思っていたよりも面倒が多かったんだよ。あっちはいろんな民族がいてさ。カザフ人だと思って話しかけても言葉が通じないことがあったりでね。それに、カザフ人なのにカザフ語を話せないという人もいて…。確かに仕事はあって、住むところもあるんだけど、どうも暮らしにくいって。で、結局、バヤンウルギーに戻ってくる人たちも大勢いたんだよ。ただ以前より行き来は自由で活発になったことはとてもいいことだね。例えば大学進学の時に、ウランバートルに行かないとダメだという状況から、カザフスタンにも行けるという選択肢が増えたからさ。いや、むしろ行けるならカザフスタンやトルコとかの西にいった方が将来が開けるかな。」というクグルシンさんは自分のところの娘二人はカザフスタンとトルコの学校に行っている。カザフ語はテュルク系の言語の一つだが、周辺のウイグル語やキルギス語などとほぼそのまま話が通じる。来日中、クグルシンさんは日本各地で出会うウイグル人やキルギス人と普通に会話をしている。

「ん?ウイグル語話せるの?」と訊ねると、「俺はカザフ語、相手はウイグル語だよ。でも、わかる」というのだ。言語による障壁は低いものになるため、商売にせよ、なんにせよ、活動範囲を広く出来る。例えば、モンゴル語を使える相手はほぼモンゴル人に限定されるのに対し、カザフ語が出来るとカザフ人のみならず、ウイグル、キルギス、タジクなどを行動範囲に出来るわけだ。

加えてイスラムであるということによる連帯感によって中央アジア、西アジアまで活動範囲はさらに広いものとなっていく。こういった事情もあってカザフ人は、モンゴル人と比べて遙かに行動範囲が広く、社会主義崩壊後は生活の選択肢も多いのだが、彼らが経てきた周辺民族との関わりの歴史は彼らの国際的な感覚のようなものは非常に発達しているように思われる。モンゴル人たちより、異文化などにより柔軟に対処する術を持っているように感じられるのだ。とはいえ、私が経験しているカザフというのはバヤンウルギーのカザフに過ぎず、地域が変わればまた違うのだろう。というのも、モンゴル国のモンゴル人よりも、中国に支配されている南モンゴル地域の人々の方がより民族意識が高く、同時に異文化対応も柔軟であるように感じられるからだ。少数民族側であるか、多数民族側であるかとで民族意識のレベルや質が大きくことなるのはモンゴル、南モンゴルを見れば理解できる。従って、カザフスタンのカザフ人の民族意識というものが、バヤンウルギーのカザフ人のそれと全く同じであるとは思いがたいのだ。

即興で歌う

さて、コンサートに話を再び話を戻そう。前半は歴史や社会の状況などを紹介し、後半は、カザフの色々な歌を聴いていただくようにしている。

クグルシンさんの義父が宴会の皮切りによく歌うのが【カラ ウルン ( いつもの歌 )】という歌だ。カラ ウルン用のメロディーがいくつかあって、歌詞はアドリブで歌うもしくは何かの歌から適当に合わせて歌うものだという。「さぁ、どなたかカラウルンを 4 行、8 行適当にやってもらえますか?」と誰かが言うと、その場にいる年長さが「ではでは」と歌いはじめて、次いで誰かが歌い始めて…延々と歌われていくのがこれだ。かつてであればアドリブで、その時々を歌にしたのだそうだ。従って、カラウルンという歌はあるけれど、歌ってくれと頼むとそれだけ違う歌が出てくるということになる。最近の、特に町に住む若者たちで歌える人は減って言っているという歌でもある。

ふるさとを歌う

先に述べたようにバヤンウルギーのカザフ人の祖先は今のカザフスタンの地域にいた。流れ流れて、モンゴル国に住むようになったわけだが、今のこの土地が生まれ故郷となってからはそれほどの年月は経っていない。そのためだろうか、故郷を歌う歌で有名な歌の舞台はカザフスタンの土地であることが多いように見受けられる。思えば、民衆に広く拡がり歌い続けられるだけの時間を経た曲は昔つくられたわけで、1940 年にバヤンウルギーが出来てから作られた曲たちがそういう風に扱われるに至ってないのは当たり前だ。そんなわけで、コンサートでは【カラ サズム】などが歌われる。カラ サズムとは地名だ。「湿地や沼地が多くて、普通であれば遊牧しにくいような土地だけれど、そこを離れて暮らすようになると、あの嫌だった湿地も沼地もとても愛しいものとして思い出される」といったことを歌っているという。

母を思う

しゃがぁが開催している「遊牧の民の調べコンサート」は音楽コンサートであるのはもちろんだが、カザフ歴史はもちろん、カザフ文化などの紹介の場でありたいと思っている ( モンゴル歴史、文化も )。レクチャーコンサートの様相をみせる。カザフ文化を語るためのキーワードは、もちろん、いくつもあるが、私は、歌(口承文芸 )、イヌワシを使った毛皮猟、馬文化、装飾文化を主なものとしてとりあげて紹介している。

そんな中で、やはり人目を引くのは美しい模様が施された刺しゅう布トゥスキーズだろう。装飾文化についての詳細はしゃがぁ vol.49,51を是非、参照いただきたい。トゥスキーズをご覧いただきたい。下の部分が途中で終わっている。最後まできちんと処理をしていないのだ。私も初めてみたときに、「なぜ、ここで?」と疑問に思ったものだった。利用している状況を見るに、たいていの場合、ウイ(移動式家屋)の中で壁に掛けられ、その前にベッドが置かれている。つまり、布の下の部分は見えないのである。「あぁ、余計なことはしないんだな」と勝手に理解したのだが、後で大間違いだったと知った。今までに二つの説明を受けた。一つは「イスラムでは、完璧な形のものは神のみが作ることを許されている。人は最後まで作ってはいけないのだ」というものだった。もう一つは「この布は売り物としてではなくて家族を思って、家族のために作るものでしょう?愛情を一針一針と刺していくのよ。その愛情が終わるわけないでしょう?」というものだった。いずれにしてもいい話だなぁと感じられた。もちろん、この話を舞台では披露し、そして、次の歌【アナマ ( 母に )】の説明にはいる。

「こんな布を持たされた男の子、故郷離れ、遠くで暮らすことになりました。ある日、故郷から手紙が届きます。母が倒れたと。彼は慌てて故郷に戻りますが、母の病は決して治ることのないものだと知ります。彼は嘆き悲しみ、歌を作りました。『おかあさん、あなたは私に光をくれました、命をくれました。そのお礼に太陽をプレゼントしたいけれど、月をプレゼントしたいけれど、星をプレゼントしたいけれど、どれもできません。せめて、この歌だけでもあなたに捧げたいと』と歌ったのです」と説明をしている。カザフ人は生きている間に出会う様々な喜怒哀楽をそれぞれが歌に残すのだ。母を歌う歌は父を歌う歌より多いように思える。カザフ歌でも同じに思われる。

【アナシム ( 我が母 )】という同じ名前の歌はいくつもあるが、いずれもが母親への愛情を最上級の言葉で表現したものばかりだ。「あなたは私の全てです。心に巡るのはあなたのことばかりで、世界中の美しき花のごときなのです、あなたは。」というようにまるで恋人に送るような言葉が綴られる。

|

|

良き言葉を集めたもの

そして、次に織り帯テルメをお見せする。様々な幅に作られるこのテルメは何かを固定するなり、結びつけるなり、ありとあらゆるものに利用される帯だ。ただの帯としての役割しかもたないのに、これに見事な彩色で模様を織り込むのである。下絵を何かに描くわけでもなく、アドリブで歌を歌うかのように横糸を滑らせながら作り上げるこのテルメは、家の女性の経験、知識などの粋を集めたものであり、これを自在に作れる女性は尊敬され、讃えられるのだ。テルメは良き善きものたちを集めて形にしたものであると言って良かろう。

さて、テルメと呼ばれる歌がある。クグルシンさんに寄れば、これは「歌ではない。よい言葉を集めたものなんだ。教訓とか、タブーとかを率直で厳しい言葉で表現し、集めたものなのだ。」ということらしい。ただこの手の教訓歌のようなものを若者たちが好んで歌うことは稀なようで、徐々に歌う人は減ってきているとも聞いた。これもまた時代の流れと言うことになるのだろうが、いまからでも残されているものを収録するなどしておかねばならないと思う。ステージでは【ウミルトララ トルガオ ( 生きるとはかくあり

き )】が歌われる。「満たされているなら、喜べ。傲慢であるなかれ。常に謙虚であれ。言葉は正しく使いたまえ。強き者も弱き者も、持てる者も持たざる者も、等しく死は訪れる」などという言葉が特にレトリックが凝らされることもなくストレートに表現されるのだそうだ。歌とは知恵であり、教えであり、財産なのだ。

異説や異聞さすらい人が繋ぐ…

カザフ人は遊牧民である。当然、一年の間に何度も移動をする。一つ所に留まらない遊牧民たちだが、カザフ人は、それに加えて、歴史の波に翻弄されながら非常に広い地域に散らばって暮らすようになった。そんな状況の中、遠く離ればなれになって暮らしているカザフ遊牧民の家から家へと歌を歌いながら渡り歩いていく人々がかつていたそうだ。サル セロウという人々で意訳すれば、「かっこいい人々」とか「イカした人々」という意味になるようだ。彼らは土地から土地へと渡り歩き、あちこちで歌われている歌や物語などはもちろん、自分が見聞きしたものを歌にして、別の所に伝えるということをしていたという。吟遊詩人のようなものだろうか。こうして散らばって暮らす人々にカザフ民族として共有するべき様々を伝え、おそらくであるが、カザフ民族としてのアイデンティティなどの形成にも一役買ったのではないかと想像する。ただ、彼らは国境線がひかれ、自由な移動ができなくなるや姿を消してしまった。もしかすると、スパイ扱いなどされて殺されたりした人もいたかもしれない。

さて、そんなサル セロウの中に、羽付き帽のアバライと呼ばれる人がいたという。きっと大きな羽根のついた帽子をかぶった素敵な人だったのだろう。この人が歌っていたという歌で【ガコ】というのがある。どこぞで見初めた娘の名前を直接呼ぶのが恥ずかしいからと、白鳥 (アコ ) の鳴き声をまねた歌詞を作って歌った歌だというのだが、なんともとぼけた歌だ。「ガガガギガーイ ギギガーイ ガッコウガーイ ガッコウガイ」というのが何度も出てくるが、娘の名前が「ガ○○○」と ”ガ ”が頭についたのだろうということらしい。この歌に限ったことではないが、楽譜などなく口承で伝えられてきた歌や曲にはたくさんのバリエーションが存在し、また、それらの“ 謂われ ”にも様々ある。

クグルシンさんはこのガコを2バージョンで演奏することが出来るし、息子のブケンバイはまた異なる演奏をする。こういった変化を自在にしていけるというのが、遊牧文化の持つ最大の特徴であることは間違いないだろう。

コンサートツアーをしていくなかで様々な出会いもある。福井県在住の高橋直己氏、イナーラ セリクパエヴァ氏夫妻との出会いは大いに勉強になった出会いである。カザフスタン滞在の長い高橋氏はロシア語、カザフ語を使い、またご本人も歌を歌う他、ドンブラやコブス (二弦の擦弦楽器)、サブズガ (縦笛 )、チャンコブズ (口琴) などの演奏ができるというカザフ音楽演奏家 (研究家というべきと私は思っている) である。彼が知るカザフスタンのカザフ歌や器楽とバヤンウルギーのそれに同名のものがある。例えば【バル ブラウン】や【アクサク コラン】だ。クグルシンさんから聞いた説明によれば、「とあるカザフ人宅にドイツ人将校夫妻がやってきた。ちょうどその日はご婦人の誕生日だったという。近くに住んでいたドンブラ弾きが呼ばれて、ご婦人の為に即興で作った曲が、バルブラウンという曲である」ということだったが、高橋氏によるコレには異説があるという話だった。また、アクサク コランという曲では、ドンブラに穴が空いている理由を説く物語があり、そこに描かれるかつての支配者ジョシハーン(モンゴル語ではジュチもしくはズチ ハーン)を恐ろしいハーンだが賢明なるハーンであるという位置づけがされているが、カザフスタン側で弾かれる同名の曲ではもっと残虐で恐ろしいハーンとしてイメージがされているなどの違いがある。いずれにせよ、異説や異聞の存在はその文化の柔軟さや豊かさを示していると私には思え、これらを統一しようとしたりすることは、本来の形を大きくゆがめることになってしまうに留まらず、担い手たちの文化を創造するレベルをおとしめることになると思うのだ。

社会主義時代のモンゴルで、様々な遊牧文化が記録されるに至った。もちろんそれらは保護や維持、研究を目的としたものであった。モンゴル文化もまた口承文芸的に生まれ、伝えられ、変化し、かつ多様なる様相をもっていたのだが、記録されたことで、逆に様々なバリエーションは間違ったものであるとか、レベルが低いものであるなどという評価がされるにいたり、そもそも自由、好き勝手に作り出すことが出来る力を含めた遊牧文化であったものの創造力をそぎ落とすことになってしまったと私には思えて成らない。この一連の活動によって発掘され、高く評価され日の目を見て、さらなる発展に至ったものもあったのも事実である。しかし、評価、選別という段階によって捨て去られてしまったものが多いのも事実だろう。カザフ文化はモンゴルにおいては、幸か不幸か、ある意味、放っておかれた。カザフ人に任されていた。あくまでも、モンゴル側からみて「めずらしいもの」として扱われ、メインストリームとは関係ない場所に放置されたのである。メインストリームに載せられた馬頭琴は、かつては遊牧家庭にあったものだといいはするものの、今では舞台の上にあるものになってしまっている。誰もがいじり回して、適当に演奏していいものではなくなっている。必然、演奏者は特別なトレーニングを経た人々ということになってしまっている。舞台の上で弾かれるものを、皆が座って聴くものになった。なにより馬頭琴は高額で、弾くか弾かないかわからない飾るだけの馬頭琴を誰もが手に入れるのは難しいという状況にある。

カザフの音楽はそうではない。もしかすると、そういう流れの中にあるのかもしれない。カザフスタンではドンブラはとても値の張る物になっていて、ちょうど、モンゴルの馬頭琴のような位置づけになってしまっているのだが、バヤンウルギーではそうではなく市場でドンブラは手頃な値段で売られているし、遊牧民家庭にもあるし、また手作りのドンブラも存在している。ただし、ショービジネスは間違いなく、今後、発展して行くであろ

う。これからどうなるのか、非常に気になるところである。

先に書いたが、私がバヤンウルギー、アルタイ山脈山中に行くようになった。この時のことだ、立ち寄ったカザフ遊牧民宅でドンブラが弾かれ、若者が一曲歌った。その後、同じメロディーで、4,5 歳だと思うが、女の子が一人で歌った。そして、撮影していた私の後ろにいたおばさんが歌い、おじさんが、おじいさんが、おばあさんが、おっさんが…という具合に皆が歌い繋いでいったのだ。訊くと「このメロディーは誰でも知っているんだ。で、歌はアドリブで作るんだよ。あの女の子はこの春に生まれた子ヤギのことを歌ったのさ。私?私はウランバートルで勉強している息子のことを歌ったのだよ。」という。女の子にもう一度歌って!と言ってみたのだが、同じ歌は歌えないという。その代わり、違う歌をすぐに歌い始めた…。今思うに、これが先に紹介した【カラ ウルン】のひとつだったのだろう。とにかく、文化レベルの高さに鳥肌が立ったのを覚えている。クグルシンさんに訊くと、「そういう歌はたくさんあるよ」と言って、コンサートでは【エキュムアイ ( 二人で )】という曲を歌ってもらっている。

さて、クグルシンコンサートの最後は、いつも同じ曲だ。【サガンシ ( 想い )】という歌だ。クグルシンさんが最も好きな、そして大切に思っている歌である。人を想うことの大切さを伝えるこの歌、歌詞がわからなくとも、彼の想いの深さは聞き手の胸に間違いなく届いていると思う。クグルシンさんは社会主義全盛の時代からその終わりを、そして、社会が変わってから今に至るまでを経験し、人と人の関わりの大切さを痛いほど感じてきた人だ。だから、彼が好きだという歌は人を思う歌、故郷を思う歌がとても多い。いや、振り返ってみれば、カザフの歌にそういう歌が多いのではないだろうか?カザフ人もまた、多くの試練を超えて今に至っている。そういった民族の喜怒哀楽を共有するためにカザフの歌があるのではないだろうか?などという風に思えてならないのだ。

|

|

担い手は誰か?

ここまでコンサートの流れにだいたい合わせて歌曲の説明などをしてきたが、このように並べてみるとカザフ人にとって歌曲とはなんなのか?舞台の上からメッセージを伝えるというたぐいのものではなく、お互いの喜怒哀楽を共有するものなのではないか?と私は思うようになった。歌曲というのものの、そもそもの目的というのはまさにそれであり、カザフ音楽に限ったことでないのは重々承知している。ただカザフの歌曲はその担い手が多く、歌曲を作る者、歌う者、演奏する者、変える者が舞台の上だけではなく、そこら中にたくさん存在していて、相互に表現しあえる点において、歌曲というのものの生活の中に占めるウエイトは重いと思えるのである。もちろん、カザフ人すべての人がそういった音楽行動を取れるわけではない。クグルシンさんにしても、アイトゥスを歌うことは出来ないという。アイトゥスというのもまた即興で作られる歌だ。掛け合いで行われ、相手の歌をうけて歌い上げ、よりおもしろおかしく、そして巧みな言葉遣いを紡いだ者が勝者となる。カラウルンにしても、誰でもが歌えるわけではない。ただ、まだそういう人が、いわゆる舞台音楽家ではない一般民衆の中にいるということがカザフ文化の担い手の多さと、豊かさを表していると言っていいだろう。

親から子どもへ

さて、クグルシンさんと出会ってから、今の今まで、毎年 1 ~ 3 ヶ月を共に過ごして、知り得たモロモロを以上にまとめたつもりである。違うインフォーマントを得ていたらまた違う解釈や説明になったかもしれないが、クグルシンさんが知る歌はまだまだたくさんあって、コンサートで紹介していない歌もある。「何曲知っているの?」と聞いてみたことがあるが、「わからん」としか応えられないようだ。これからも可能な限りたくさんの歌曲を紹介し続けていきたいと思っている。

クグルシンさんが日本に初めて来てから 12 年が過ぎた。当時 48 歳だった彼も60 歳。まだまだ歌ってくれるだろうし、来日してくれるとは思うのだが、そろそろ、もう一つの夢を叶えるべく動くときが来たようだ。それは、クグルシンさんの子どもたちも招聘しての「クグルシンファミリーによるコンサート」だ。

しゃがぁ vol.44 にも書いてあるのだが、2006 年に彼と初めて会ったときに、12 歳の息子ブケンバイ、20 歳の娘サティグルとも会っている。クグルシンさんのCD 用収録を終えた後、子どもたちが、父のまねをしながら覚えた歌をドンブラを演奏しながら、披露してくれたのだ。

この時、すでに私はこの子たちも日本で紹介したいと強く思うに至っていた。問題はもちろん経費だ。招聘費用、滞在費用…。かかるものはたくさんある…。紹介したいと言っても、人知れず来日して、人知れずコンサートをして、人知れず帰国というのでは意味が無い。しかし、「カザフの親子がコンサートをやります!」と言って、どれだけ人が集まってくれるだろう…。そもそも、カザフ音楽コンサートだって、採算がとれるようなものにはなりそうにない…。

結局、時期を待とうということにした。とにかく、クグルシンさんを日本に紹介し続けよう。カザフ音楽を紹介してみようということで、いままでコンサートをやり続けてきたのである。クグルシンさんは前座だったと言ったら失礼だが、カザフ音楽のすごさを知っていただくにはクグルシンさんだけでは、実は片手落ちなのだ。

そして、そろそろ招聘しないとダメだろうと思うに至ったのが、この 1,2 年のことだ。理由は、子どもたちの状況変化である。長女サティグルは一度 3 ヶ月ほど日本滞在したことがあり、倶知安町でのコンサートにはゲスト参加してもらっているが、今は結婚して定職を得てしまい、長期間の来日は不可能となってしまった。子どももいるから、おいそれと来日できない。

長男ブケンバイはというと、私を感動させ、なんとしても紹介したいと思った張りのあるボーイソプラノが、声変わりで失われてしまった…。これは仕方の無いことだが、実に残念だ。とはいえ、彼のノドは父親譲りで、また、古い楽曲をよく知っていると言うことで、非常に高く評価されていて、2017 年末には中国に招かれて演奏に出向くに至っている。しかし、2017 年に大学を医大を卒業し、薬剤師となった彼は、これから定職を求めることとなる。そして、定職を得、結婚したら、これまた、おいそれと来日できなくなる。聞くところによると、クグルシンさんにはまだ言っていないが、結婚したい女性がいるらしい。

ブケンバイがウランバートルの大学に行くようになってからは、末娘のエルケジャンが父親と一緒に外国人を相手にコンサートを行うようになった。彼女はそのルックスの良さも相まって、幼い頃からあちこちのステージにでてきた。歌よりもむしろドンブラ演奏に強い興味を持っていて、母親に、「うるさい、いい加減にやめなさい」と怒られるに至るまで、弾き鳴らし続けていたと聞く。そして、めきめきと腕を上げた彼女は、いまや、モンゴル中央やカザフスタンでのコンクールやステージで好評を得るに至っている。しかし、彼女も大学入学を控え、また、これから様々な人生の選択をするような年になってきており、やはり、おいそれといつでも招聘できなくなる可能性がある。

こんな彼らだが、クグルシンさんと、これら子どもたち 3 人は、2017 年 5 月にはモンゴル国ウランバートルで開催された「才能高き家族たち」コンクール(家族、親族単位で参加する音楽コンクール)で準優勝を収め、また、インターネットに公開された動画が話題になり、招待をうけてカザフスタンでテレビやステージに出るなど、注目を集めるようになった。このタイミングで日本に呼ばなければ、いつ呼べるかわからない。いや、呼べなくなってしまうかもしれないと私は思うに至り、「カザフ民族の歌とドンブラ r親から子に伝える想いと願い -」と銘打って、2019 年 3 月に日本各地でコンサートを開催に踏み切ることにした。招聘するのはブケンバイとエルケジャンだ。この子どもたちは皆、父クグルシンの歌う歌やドンブラを聞き育ち、父同様、特に音楽的な何かをするわけでなく、ただひたすらに歌い、弾いて腕を上げた。もちろんクグルシンさんの時代よりはるかに関係が強くなったカザフスタンの影響も受けながらであるが、父の音楽を受け継いでいる。クグルシンさん自身も子どもたちに伝えたい歌曲たちというものがあり、それと共に伝えるべき想いも伝えてきた。その様子は、彼らのステージを見れば、一目瞭然なのだ。アイコンタクトを取りながら、パートを分けてハーモニーまで作り出す彼らはカザフ音楽のかつての姿のみならず、親子のあうんの呼吸までもを我々に見せてくれる。

この招聘事業は、正直言って、超弱小NPO であるしゃがぁの手に余るレベルだ。招聘費用、滞在費用を捻出するためのクラウンドファウンディングを行い、どうかご支援をいただきたいと切に願うところである。詳細は別ページを参照願いたい。

3 月のコンサート会場はすでにほぼ決まった。岡山、門司、嘉麻、宇部、吉賀、大阪、京都、東京、小樽、京極、札幌、帯広が予定されている。どこの会場も小さめの場所となるが、カザフ遊牧民の家ウイの中で聴いているような一体感を感じ取っていただきながら、カザフ文化にどっぷりと浸ることが出来るコンサートにしたいと思っている。

実を言うと、いま、この記事を書いている横には長男ブケンバイがいる。4 月末に来日してもらったのだ。目的は私のカザフ語勉強のためであるが、せっかくの機会だと言うことで北海道地域のみでだがライブもやってもらう。それにむけて彼の 1st CD も制作した。タイトルは「ウキル カズ(羽根のついた可愛い娘)」という。ブケンバイはタイトルを「オイ トルガオ (教え )」としようとした。この歌は彼が最も好きな歌だそうだ。生き方を説く教訓歌である。しかし、彼がクグルシンさんに相談すると「この歌を大上段に掲げ、タイトルにするにはまだ早い」と言われたらしい。「若者らしいタイトルにしなさい」と言われ、ウキル カズになった。クグルシンさん、ブケンバイと個別に日本で紹介し続けてきたカザフ音楽であるが、来春はいよいよ彼らがソロってのコンサートだ。何を隠そう、私自身がとても、とてもとても、楽しみなのだ。そんな風に思ってくださる方が一人でも二人でもいてくださるなら、幸いに思う。

==========================================

そして2019年3月、クグルシンファミリーコンサートは日本各地で開催され、その歌声は多くの人たちを魅了し、大成功を収めました。

その節は、たくさんのご支援を頂きましたこと、こころより感謝しています。